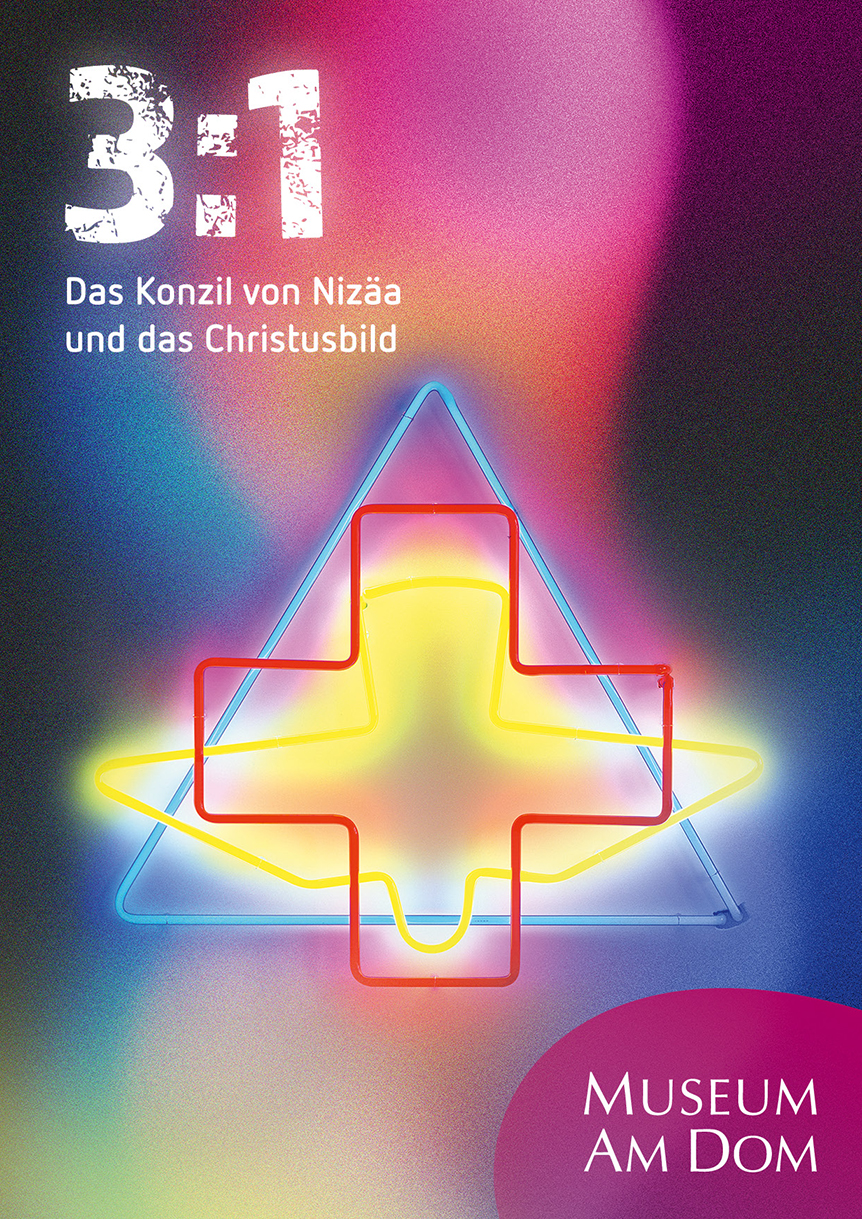

„Fragst du, wie viele Obolen es macht, so philosophiert dir dein Gegenüber etwas von ‚Gezeugt‘ und ‚Ungezeugt‘ vor. Erkundigst du dich über den Preis eines Stückes Brot, so erhältst du zur Antwort ‚Größer ist der Vater, und der Sohn steht unter ihm‘. Lautet deine Frage ‚Ist das Bad schon fertig?‘, so definiert man dir, dass der Sohn sein Sein aus dem Nichts habe.“ Diese, wahrscheinlich leicht überspitze Aussage, stammt von Gregor von Nyssa, einem Kirchenlehrer aus dem 4. Jahrhundert und zeigt, dass die Fragen, mit denen die Theologen vor 1700 Jahren rangen, von allgemeinem Interesse waren. Tatsächlich besaßen sie eine derartige gesellschaftliche Relevanz, dass Kaiser Konstantin sich genötigt sah, die Bischöfe seines Reiches nach Nizäa einzuladen, wo die Streitigkeiten beigelegt werden sollten, um nicht den Frieden im Römischen Reich zu gefährden. Doch welche Bedeutung haben die Ergebnisse des ersten ökumenischen Konzils 1700 Jahre später? Das Museum am Dom befasst sich mit dem großen Glaubensbekenntnis, das im Wesentlichen erstmals beim Konzil von Nizäa formuliert wurde und dem daraus resultierenden Christusbild. Zu sehen sind Gemälde und Skulpturen aus rund 500 Jahren Kunstgeschichte.

Die Ausstellung ist vom 11. April bis 14. September 2025 im Museum am Dom zu sehen. Nähere Informationen finden Sie unter: www.museum-am-dom-trier.de